晚期肺腺癌,双肺弥漫转移,头颅MRI扫描,脑内布满“炸弹”,基因检测,又陷入盲区绝境,七旬老人,生命告急!……

近期,70岁的李先生(化名)在家人的搀扶下,步履蹒跚地来到北京大学人民医院青岛医院肿瘤科找到庄兴俊主任。持续1个多月胸闷憋气、头晕恶心、日渐消瘦,加上1天前突发意识模糊,让整个家庭瞬间被恐慌笼罩。

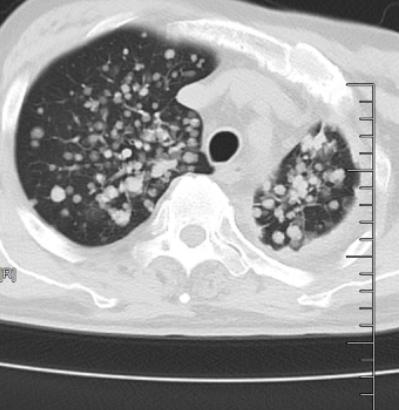

△原发性肺癌伴双肺弥漫多发转移瘤

庄兴俊主任给患者安排了胸部CT,检查结果很快传来:

🚫原发性肺癌伴双肺弥漫多发转移瘤

🚫双肺胸膜弥漫增厚

🚫纵隔淋巴结也已被肿瘤侵犯

🚫肺部成了肿瘤蔓延重灾区

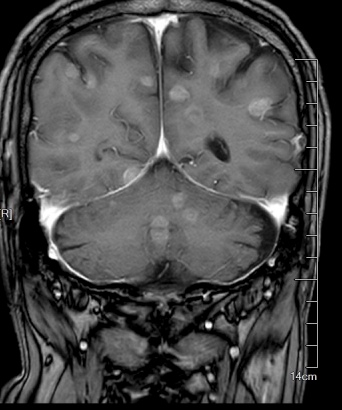

△颅内密密麻麻分布着转移灶,最大的有核桃大

为进一步排查其他部位转移,庄主任随即安排了头颅MRI检查,患者颅内密密麻麻分布着十余处转移灶,最大的直径达3cm,最小的仅5mm,如同隐藏在脑部的定时炸弹。

“患者ECOG评分(体力状态评分)为2分,进食日渐困难,情况非常不乐观。”庄兴俊主任介绍,就像打仗一样,肺部主战场已经失守,肿瘤弥漫性转移,大脑里密密麻麻布满转移灶,最大的有核桃大小。肺癌引发的全身性危机,尤其是脑转移引发颅内高压,直接威胁生命中枢,必须立刻处理。

精准治疗的前提是精准评估,先做穿刺活检!

面对发展到如此晚期的病情,肿瘤科团队第一时间为李先生做了肺肿瘤穿刺活检,病理为腺癌,并做了肺癌基因检测,同时给予甘露醇脱水降颅压、营养支持等对症治疗,一边稳住病情,一边寻找破局的关键。

然而,基因检测结果却一盆冷水

常见的EGFR、ALK、ROS1等驱动基因均为野生型,这意味着无法采用疗效明确的针对性靶向药物,治疗只能转向更具挑战性的联合治疗方案。

在庄兴俊主任的带领下,肿瘤科召开病例讨论会,团队成员逐一分析患者的影像特征、体力状态、基因检测结果,对照最新版肺癌临床指南反复推演。

最终,确定了一套“免疫+抗血管靶向+化疗”的三联方案

✅免疫药物能激活患者自身免疫系统追杀肿瘤

✅抗血管靶向药物可切断肿瘤的营养供应

✅化疗则能直接杀灭快速增殖的癌细胞

三者协同作战,既能增强疗效,又能通过精准剂量调控降低副作用。方案确定后,肿瘤科团队与李先生及家属进行了详细沟通,详解每种药物的作用机制、预期效果,更坦诚告知可能出现的恶心、乏力等副作用及应对措施。

抗癌攻坚战正式打响

第一周期治疗期间,肿瘤科为李先生定制了强效止吐+护胃+营养支持的配套方案:

01

采用5-HT3受体拮抗剂+NK-1受体拮抗剂+地塞米松三联止吐,从源头预防恶心呕吐;

02

同时通过静脉营养补充能量,减轻身体消耗。

令人欣慰的是,治疗第3天,李先生就说“胸闷轻了些,能坐起来喘气舒畅一些了”;治疗第5天,头晕症状明显缓解,能在病房内缓慢行走;住院仅10天,病人感觉好了很多。

出院时,他笑着对医护人员说:“之前总听说化疗有多痛苦,没想到我一点都没遭罪,现在感觉浑身都轻了!”

在第二周期治疗前的复查中

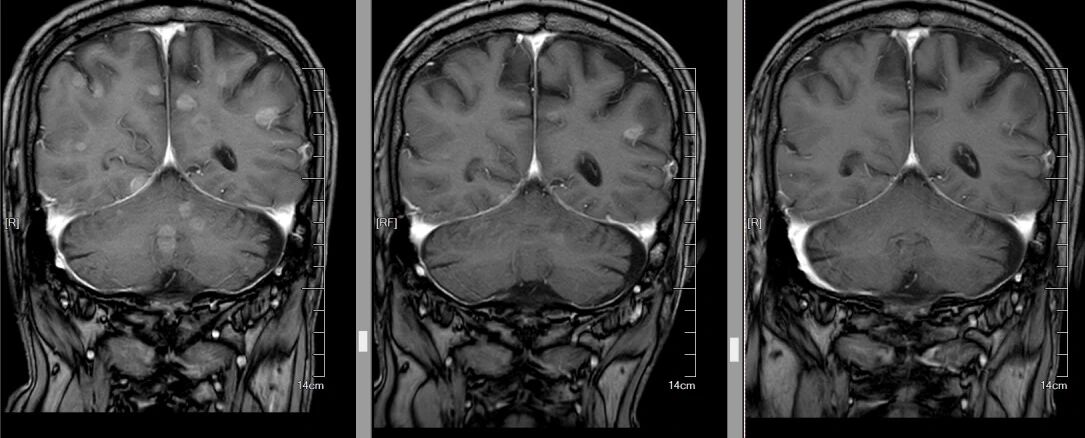

△从左至右,颅内肿瘤逐渐减少

△从左至右,肺部肿瘤逐渐减少

当肿瘤科将最新的胸部CT和头颅MRI图像调出来时,结果让人振奋:双肺原本密密麻麻的粟粒样转移结节,大多缩小至模糊不清,肺部原发灶也小了很多;双侧胸膜增厚明显变薄,原本被肿瘤侵犯的纵隔淋巴结也显著缩小;最令人惊喜的是头颅MRI,之前的十余处脑转移灶消失,近乎达到了肿瘤治疗中极具含金量的完全缓解(CR)标准!

这场抗癌奇迹的背后,是肿瘤科团队始终坚守的诊疗理念。

01

磨刀不误砍柴工,每一次治疗前的基因检测、影像评估,都是为了让方案更精准;

02

坚持规范与个体化并重,既遵循指南框架,又根据患者实际情况灵活调整;

03

强调全程管理,目前患者病情持续稳定,后续肿瘤科计划在合适时机为他进行肺部残余病灶的局部消融治疗,进一步巩固疗效,争取长期生存。

临床中,北大人民青岛医院肿瘤科接收过太多因盲目寻求非正规治疗而延误病情的案例,例如有患者放弃化疗而病情加重,肿瘤扩散。

专家郑重提醒:现代医学的手术、放疗、化疗、免疫治疗、靶向治疗是对抗肿瘤的主力军,经过数几十年临床验证,技术不断进步。如有相关症状,应尽快就医,避免贻误病情。