青岛新闻网讯8月18日讯(记者 蓝月)在现代医学的广阔版图中,骨科尤其是创伤骨科,始终扮演着“生命支柱”的关键角色。在这一领域,北京大学人民医院青岛医院创伤(骨科)中心近年来频频引发关注。依托“国家队”医疗资源的深度下沉,该中心在复杂创伤救治、关节置换、运动医学及数字化骨科等方面持续突破,多项技术达到国内领先水平。而这些成绩的背后,得益于北京大学人民医院骨科姜保国院士团队的张培训教授。

初心如磐:从临床一线走出的骨科专家

北京、青岛双城工作,不仅是地理上的跨越,更是医疗技术与理念交流的桥梁。张培训常年都会在北京与青岛之间往返,将北京大学人民医院的先进诊疗技术和理念带到青岛,同时也将青岛地区的临床经验和需求带回北京,促进了两地医疗资源的深度融合与互补。这种频繁的互动不仅极大地提升了青岛地区创伤骨科的诊治水平,也让更多的患者受益于“国家队”的优质医疗资源。张培训深知,医学的进步离不开交流与合作,他用自己的实际行动,搭建起了一座连接北京与青岛,乃至更广泛地区的医疗合作之桥。正是这种密集式、高频次的工作,和在生死边缘与时间赛跑的经历,塑造了他严谨、果断、富有同理心的医者风范,也让他在亲历了无数复杂创伤病例的救治过程中,见证了中国骨科技术从传统到现代的跨越式发展。

跨越重洋的托付:72岁患者术后第二天即可行走

就在不久前,张培训团队接诊了一位特殊的患者——72岁的赵女士(化名)。她在海外生活期间,左膝关节疼痛已持续三年,长期依赖止痛药维持生活。三个月前,她的病情突然加重,膝关节肿胀剧痛,无法伸直,生活质量严重下降。面对日益恶化的状况,赵女士的女儿毅然决定带母亲回国治疗。跨越万里重洋,她们回到青岛老家,只为寻找一支值得托付的医疗团队。

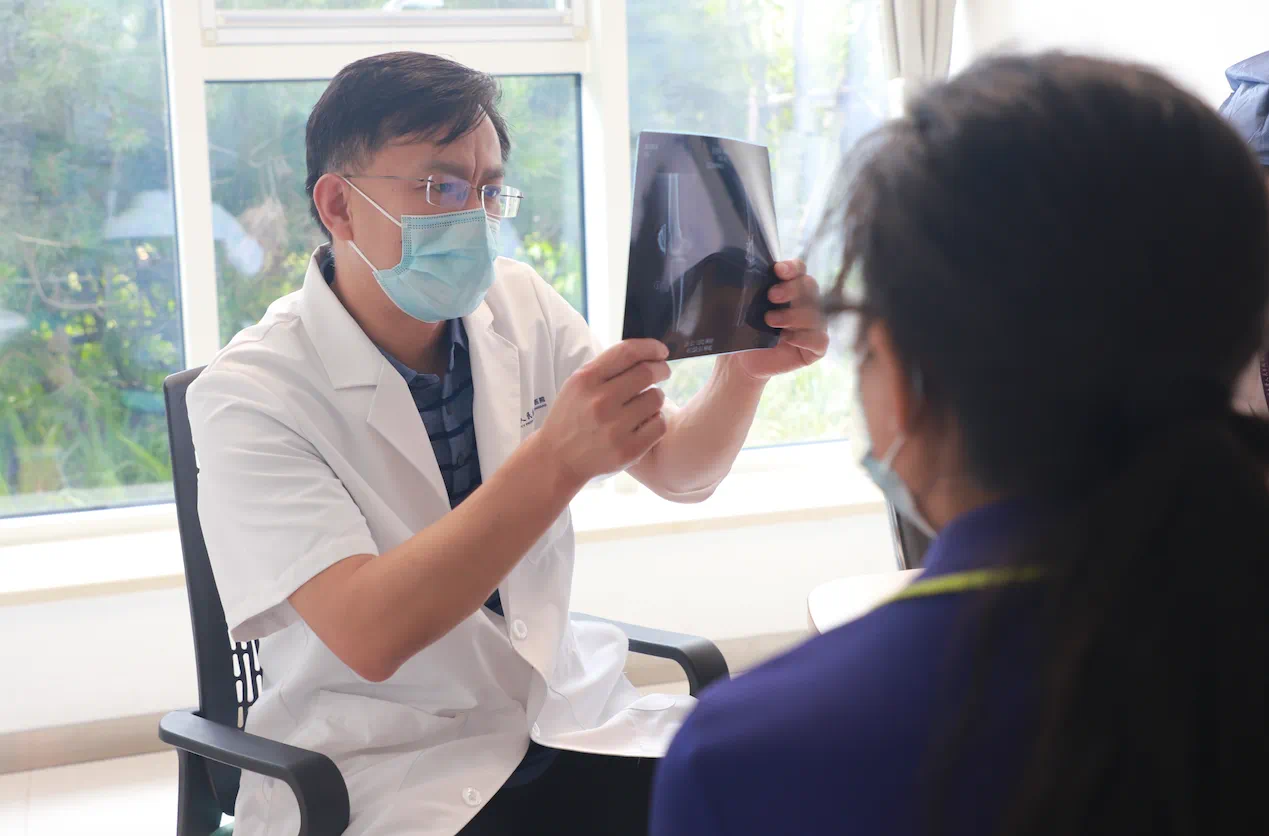

经过多方咨询和对比,母女二人最终在北京大学人民医院青岛医院的北大知名专家门诊,见到了张培训。他没有急于下结论,而是耐心地向患者和家属剖析病情,并提出治疗方向:部分膝关节置换,即单髁置换术。张培训解释道,“单髁置换只替换受损的内侧‘间室’,保留完好的外侧和髌股关节结构,术后功能更接近自然膝关节,恢复也更快。”这份基于专业判断的坦诚与详尽,打动了赵女士和家人,最终决定将信任交给张培训团队。

信任托付,责任千钧。手术当天,张培训与徐青镭主任默契配合,顺利实施了左侧膝关节单髁置换术+髌骨内侧支持带松解术。术后两周复查,影像显示假体位置精准,伤口愈合良好,关节活动度恢复满意。术后第二天赵女士已能下地行走,精神状态饱满。她如期登上了回国的航班。

近日,赵女士从大洋彼岸发来近况视频:她步履稳健,日常起居自如,困扰多年的膝痛阴霾终于散去。“感谢张教授和整个团队,让我重新找回了生活的尊严。”她在视频中感慨地说。

引领创新:打造高水平创伤骨科团队

作为创伤中心主任,张培训不仅是一位出色的临床医生,更是一位卓越的团队领导者。近年来,他带领的团队在3D打印个性化植入物、微创内固定技术、复杂关节重建等领域取得突破性进展。

“创新不是一个人的事,而是一个团队的文化。”张培训强调。他们的医疗团队现在有40余名专业医师,根据多年的人才培养经验,逐步建立了“临床—科研—转化”一体化机制,鼓励青年医生参与科研,推动医工交叉融合。“我们鼓励大家‘敢想、敢试、敢失败’。只有在一个开放包容的环境中,创新的种子才能生根发芽。”正是在这种氛围下,团队在关节3D打印重建等方面取得显著成果,多项技术填补区域空白。

前瞻布局:迎接创伤骨科的未来变革

面对科技迅猛发展的新时代,张培训对创伤骨科的未来充满期待。他认为,未来五年将呈现三大趋势:一是智能化与数字化深度融合,人工智能辅助诊断与机器人手术将提升精度;二是生物材料与再生医学突破,可降解材料与干细胞疗法有望实现骨组织“自我修复”;三是加速康复外科全面推广,通过多学科协作优化围术期管理,提升患者体验。“我们已在布局相关研究,”张培训透露,“目标不仅是治病,更是让患者更快、更好地回归生活。”

薪火相传:致青年医者的深情寄语

作为一名资深导师,张培训始终关注青年医生的成长。他语重心长地寄语年轻医者:“永远保持对医学的热爱与敬畏,唯有热爱,才能坚持;唯有敬畏,才能严谨。再先进的技术也是工具,核心是医生的判断力与责任心。医学不仅是科学,更是人文。多倾听患者的声音,一个温暖的眼神,有时比药物更有力量。”

这位深耕骨科二十余年的医者,依然奋战在临床一线,用双手托起无数患者的希望。在这个属于医师的节日里,我们向张培训致敬,也向所有默默奉献的医务工作者致敬——你们是生命的守护者,是健康中国的坚实脊梁。