近日,山东大学齐鲁医院(青岛)保健科/老年医学科医护团队凭借严谨的医疗态度与多学科协作,成功救治了一名巨大型食管裂孔疝高龄患者,实施了精准营养支持。临近出院,老人家属给我们留下了一封感谢信,对医护团队在老人住院期间的精心救治表达了感激之情。

当百岁老人杨奶奶第四天滴米未进,她所有家人都非常揪心,尝试多种办法束手无策之时,他们来到了我院急诊。面对病情日益严重的杨奶奶,医院迅速开通绿色通道,将其收治到保健科/老年医学科病房。科室主任由倍安、张素花副主任医师和医护团队对其进行了详细的病情评估,明确老人为阿尔茨海默症所带来的进食障碍。考虑到患者高龄且后续自主进食的可能性极低,行积极的肠内、肠外营养支持迫在眉睫。而面对高龄且心功能不全的老人,长时间的肠外营养支持势必会增加心律失常、心衰、凝血障碍等一系列风险。因此,医护团队建议患者及早行胃管留置,避免长时间营养不良导致再喂养综合征等风险。但患者家属对胃管留置存在较大顾虑,担心无法拔管,更担心老人遭罪,迟迟下不了决心。花晓敏副主任医师耐心细致地解释了置管必要性及所带来的获益,极大缓解了家属的焦虑和担心。

置管前的胸腹部CT检查,又抛出了更大的挑战:CT显示,老人右侧胸腔有大量积液,该区域还存在严重的食管裂孔疝,分型达到了IV型(也称为巨大型疝),患者的疝囊已经突出超过1/3胃体积,甚至包含了部分网膜和结肠,这意味着常规胃管留置难度陡增,稍有不慎便可能引发误吸。此外,因老人高龄、心肺功能差、认知障碍无法配合,麻醉也风险极高。医护人员反复阅片分析老人胃肠解剖位置,与家属充分沟通每一种方案的风险与获益后,决定尝试床边胃管留置,这是对医护人员技术的极大考验。

最终凭借医护精密配合与协作,顺利为患者置入了胃管。但老人的病情风险并未完全消除,注食时疝囊区域易引发误吸,所以在进食初期医护团队日夜守护在杨奶奶身边,严格把控每一次进食前后的操作规范,精准调节肠内营养液滴速,严密观察患者症状。通过几天治疗方案的调整,患者逐步适应了肠内营养,进食量也逐渐增加。

就在老人逐渐适应肠内营养、病情向好发展时,又出现了新的危机——老人开始反复膀胱出血。对于一个没有明显凝血障碍以及严重泌尿系感染的老人而言,膀胱出血更多是营养消耗、免疫力低下所继发,往往也容易迁延不愈。如果失血量持续增加则可能会带来一系列新的问题。为了达到最优治疗效果,由倍安主任医师、王文汇主任医师及花晓敏副主任医师迅速组成诊疗小组,反复研讨病情,多次与泌尿外科副主任张冰团队沟通。最终达成共识:以积极加强营养支持、抗感染治疗为基础,优先选择局部用药,避免全身用药带来的副作用;同时密切监测病情,在条件允许时尽早拔除尿管,减少对膀胱创面的刺激。

方案确定后,医护人员更是精心呵护:每天细致观察出血量变化,根据情况调整用药剂量,耐心记录老人的排尿情况。终于,在治疗方案的不断优化下,老人的出血量逐渐减少,最终在合适时机及时拔除尿管,顺利恢复正常排尿。

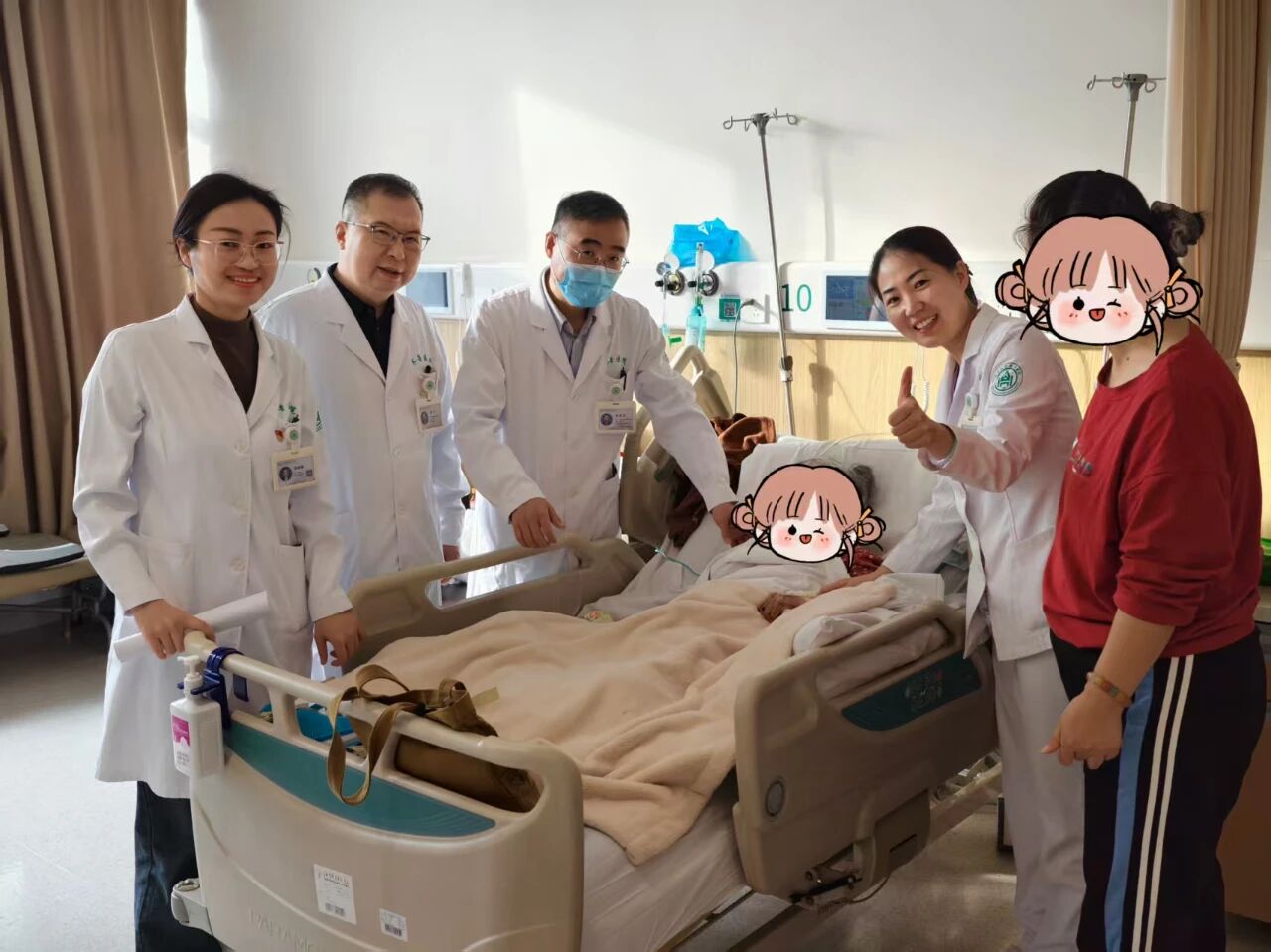

经过数日的坚守与救治,杨奶奶终于恢复良好,顺利出院。

出院那天,家属紧紧握着医护人员的手,眼眶泛红:“这次住院,我们真真切切感受到了齐鲁医院团队的专业!每一个治疗决策都那么精准适宜,你们怕我们担心,每次都耐心解释;怕老人遭罪,操作都轻手轻脚。不光要感谢老年医学科,还要感谢肝胆外科鲁志华副主任医师,特意来床边给奶奶换胆囊引流管;感谢呼吸与危重症医学科主任刘宝义主任医师,百忙之中专门到床边来指导胸腔积液处置。这次住院让我们看到,为了一位高龄患者,你们不是一个科室在战斗,而是整个医院在并肩守护,这份团队精神太让人感动了!”

家属的话语,是对医护人员最好的肯定,也让病房里的每一个人都倍感温暖。这样的画面在保健科/老年医学科的病房里时常上演:或许是医生深夜查房时为老人掖好被角,或许是护士为无法言语的老人擦去嘴角的分泌物,或许是多学科团队为疑难病例反复研讨到深夜……这些细微的举动,藏着医者最纯粹的仁心;这些与疾病抗争的日子里,医患之间的信任与默契,早已超越了普通的治疗关系,成为彼此温暖的力量。保健科/老年医学科医护团队将承载着这份期盼和认可继续以精湛的技术为帆,以温暖的人文为桨,继续守护每一位老年患者的健康。