在青岛市第八人民医院眼科,78岁的退休教师王某的经历,成为了护理工作中一个温情的典范。患者因双眼白内障合并轻中度认知障碍入院,视物模糊与记忆力减退交织,让他一度情绪紧张、拒绝配合,甚至是抗拒治疗,也给家人带来了巨大的照护压力。然而,通过医护团队系统而富有创新性的护理干预,最终实现了患者从抗拒到接受、家属从焦虑到满意的转变。

初入医院:

迷茫抗拒,照护陷困境

入院初期,王老师对陌生环境充满警惕,沟通困难、检查配合度极低,表现出明显的焦虑抗拒甚至恐惧情绪。面对这样的挑战,护理团队没有退缩,而是首先开展全面评估,准确识别出他在生理、心理和社会层面的多重需求:视力极差、步态不稳、认知障碍、有跌倒和走失风险,同时家庭照护知识缺乏。

创新护理:

小小苹果,暖暖夜灯,细节之处见真情

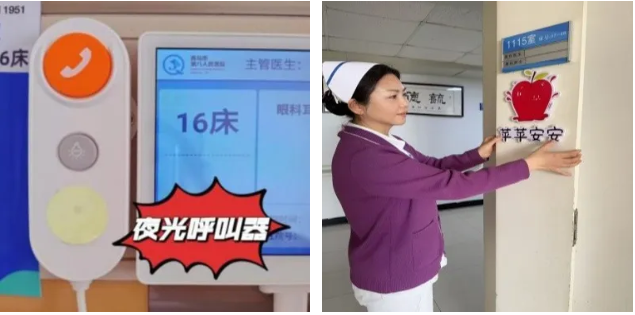

真正的转折源于一系列精心设计、充满人文关怀的护理创新。护理人员得知老人喜欢苹果,便在病房门口贴上苹果图案,帮助她辨认房间增加安全感;在床头和通往卫生间的路径设置柔和的夜灯,床头呼叫器粘贴夜间荧光贴,床边放置可移动马桶等,极大减少了夜间跌倒风险;还为他佩戴上防走失手环(佩戴带有姓名、病区、床号及家属电话)。

最具巧思的是,为防术后抓挠术眼,给予患者配戴透明防护眼罩,同时改造病号服袖口,代替了传统捆绑,是一种适合智障老人的非固定式人性化约束方法。既安全又维护了老人的尊严,便于家属陪护。

沟通有方:

“晨露安护四步法”+职业唤醒,耐心融化不安

与患者沟通过程中,团队总结出“晨露安护四步法”:通过呼叫姓名定向唤醒、用单句清晰提示、配合手势重复强调。例如滴眼药时说:“王老师,现在给您点眼药水,拿眼药水→抬头→闭眼(演示动作轨迹),微笑竖拇指:您真棒!”配合完成治疗后,护士便会奖励王老师最喜欢的山楂糕,每当此时老人脸上都会绽放笑容。

在操作和查对时,护士们总是亲切地称他“王老师”,唤醒他的职业认同感;同时邀请老伴在旁陪伴,放他喜欢的歌曲《北国之春》安抚情绪,一点一滴的耐心和尊重,慢慢融化了老人心中的不安。

成效显著:

视力提升至0.5,家庭重归和睦

护理团队格外注重患者家属的支持与教育,通过发放图文手册、现场指导滴眼药操作、协助设置复查提醒等,让家人倍感安心。经过手术和精心护理,王老师右眼视力从光感提升至0.5。术后一周已能在陪伴下短距离行走,情绪明显改善,虽认知障碍但能积极配合治疗不再有抗拒表现。一个月后随访,他已能完成部分自理活动,家庭照护压力减轻,关系也更加融洽。

“原本担心他手术不配合、术后护理难,没想到你们办法这么多,这么贴心!”家属的感激之情溢于言表。从最初的不安、抗拒,到后来的信任与笑容,王老师的转变凝聚了护理团队的专业与爱心。这例护理实践充分证明,唯有真正走进患者的世界,用创新的方法、耐心的沟通和全面的支持,才能打破认知障碍的藩篱,帮助他们重获光明与尊严。