“上管天,下管地,中间管脏器”,因人体全身遍布血管,血管外科也被誉为现代医学中不可或缺的“生命线”。它不仅是急危重症救治的关键支撑,更是提升患者生活质量的重要保障。三年来,北京大学人民医院血管外科专家、青岛医院血管外科学科主任李清乐教授,往返京青两地百余次,累计行程10余万公里。这不仅仅是一段段奔波的路程,更是一位医学专家对家乡的感情,对专业的执着,对患者的关爱。在他的带领下,北京大学人民医院青岛医院血管外科迅速发展,不仅能成熟开展多项高难度手术,更为医院医疗安全增加坚实“兜底”力量。

规范引领,技术还乡

李清乐教授是青岛西海岸新区人。2022年,随着北京大学人民医院青岛医院国家区域医疗中心建设的全面推进,他选择来到青岛医院,投身血管外科学科的创建工作。“我是青岛人,就想着为家乡实实在在做点事。”这样一份质朴的初心,支撑着他三年来往返两地,从未停歇。

作为血管外科“国家队”成员,李清乐格外重视诊疗流程的规范性。他强调,血管疾病诊疗必须严格把握指征,既不过度治疗,也不遗漏风险。这种严谨,来自他在北京大学人民医院二十余年的临床积淀。该科室作为国家临床重点专科,始终坚持循证医学,以患者的长期预后为最终目标。

在青岛,他接诊了很多家乡患者。一位60多岁的男士因头晕查出椎动脉狭窄,当地建议放置支架,家属专程来找李清乐征求意见。经过细致评估,他认为患者狭窄程度尚未达到手术标准,建议药物保守治疗并定期复查。这样一个基于规范的决策,为患者避免了不必要的手术风险和费用负担。

三年来,李清乐亲历并推动了青岛医院血管外科从起步到成熟的全过程。从初期需依托专家支持完成部分复杂手术,到现在可独立开展各类高难度血管手术,学科的每一步成长,都让他倍感欣慰,也更坚定了他将先进技术和管理经验带回家乡的决心。

学科支撑,平台护航

血管外科在医院中扮演着特殊而关键的角色,犹如一支快速反应部队,既要处理急性血管事件,也为一些高难度手术提供保障。

在急危重症救治方面,主动脉夹层、动脉瘤破裂等疾病往往命悬一线,多学科协作与快速响应至关重要。青岛医院建立起“血管急症绿色通道”,整合血管外科、急诊科、医学影像科、麻醉手术中心、ICU等多科室资源,实现患者从入院到手术的快速无缝衔接。“时间就是生命。对于主动脉夹层而言,每节省一分钟,生存希望就增加一分。”李清乐这样说。

静脉血栓栓塞症(VTE)是致死性并发症的重要诱因。青岛医院建立了一套完善的VTE防治体系,涵盖风险筛查、预防策略及综合治疗。“通过放置滤器、药物抗凝等手段,我们为高风险手术患者筑起一道安全屏障,也让外科医生更有信心挑战复杂手术。”

这一切,正是血管外科平台价值的体现,不仅救治患者,更通过技术支撑提升全院应对复杂病例的综合能力。

关注老年,提升质量

随着老龄化社会进程加快,血管外科慢性疾病管理的重要性日益凸显。李清乐教授指出,血管外科不仅要治“急”和“重”,也要关注“慢”和“老”,真正改善老年患者的生存质量。

动脉硬化是老年人常见问题,如下肢动脉闭塞导致的间歇性跛行、静息痛,以及颈动脉狭窄引发的脑梗死等。针对这些疾病,血管外科提供从预防、诊断到治疗、康复的全流程管理。

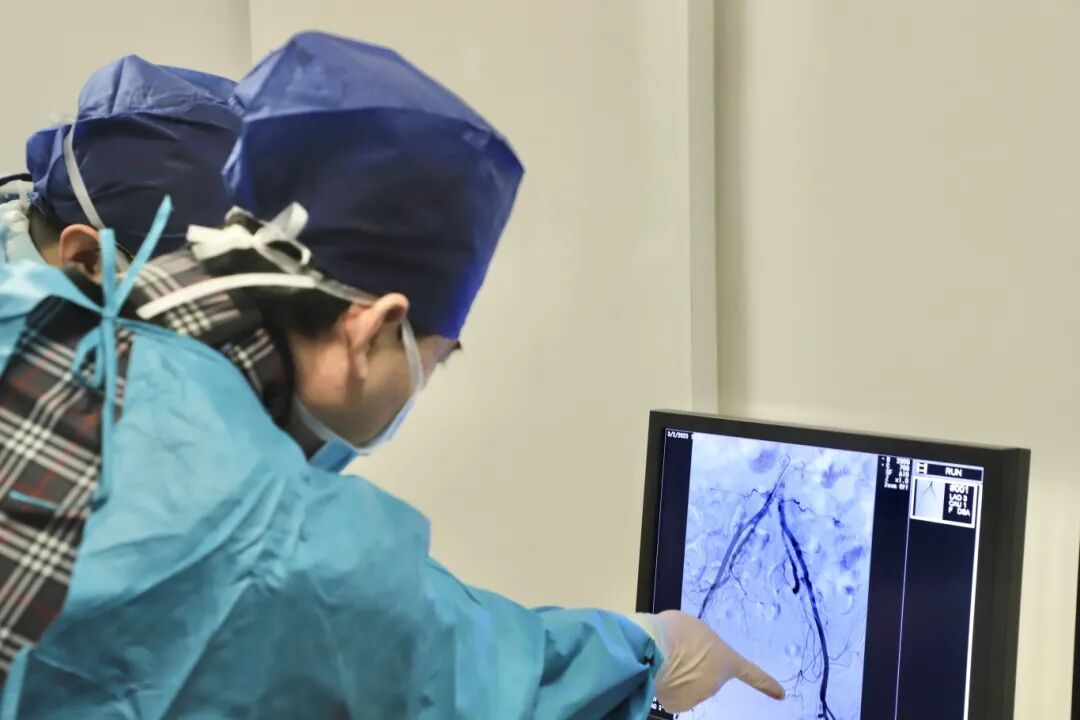

李清乐团队与老年医学科、神经内科、内分泌科等建立常态化协作机制。他曾参与一位82岁老年患者的会诊,患者因双腿无力、行走困难就诊,最终确诊为双侧髂动脉严重狭窄。血管外科团队及时为患者实施微创支架植入术,术后血运明显改善,老人重新恢复了自由行走的能力。

“对老年患者,我们特别强调个体化治疗。”李清乐表示,要综合考虑年龄、基础病、预期寿命等因素,选择最合适的治疗方式,无论是积极干预还是保守治疗,目标始终是让患者最大程度受益。

人才培养,留下团队

2025年4月,李清乐教授担任北京大学人民医院青岛医院血管外科学科主任。他的理想不仅要看病做手术,更要为青岛培养一支“带不走的血管外科团队”。

他把人才培育视为学科建设的核心。三年来,科室主治及以上医师均赴北京大学人民医院血管外科进修3–6个月。在手术中,他坚持“放手不放眼”,简单步骤鼓励医生独立操作,关键环节亲自指导。既给予成长空间,也牢牢守住安全底线。

在他看来,技术可以通过训练快速提升,但临床思维和应急判断力需长期培养。科室因此建立每周疑难病例讨论制度,通过对真实病例的剖析,传递诊疗思路与决策依据。

这些努力已初见成效。目前科室已能独立开展颈动脉内膜剥脱、主动脉夹层和腹主动脉瘤的腔内修复、下肢动脉搭桥等高难度手术。更让李清乐欣慰的是,即使他返回北京期间,团队也能独立处理绝大多数血管急症和常规手术。

“通过国家区域医疗中心建设,让乡亲们在家门口就享受到国家级水平的医疗服务,这是我们最大的心愿。”李清乐说。未来,他将继续深耕血管外科学科建设与人才培养,为提升家乡血管疾病诊疗水平持续注入“京”彩力量。