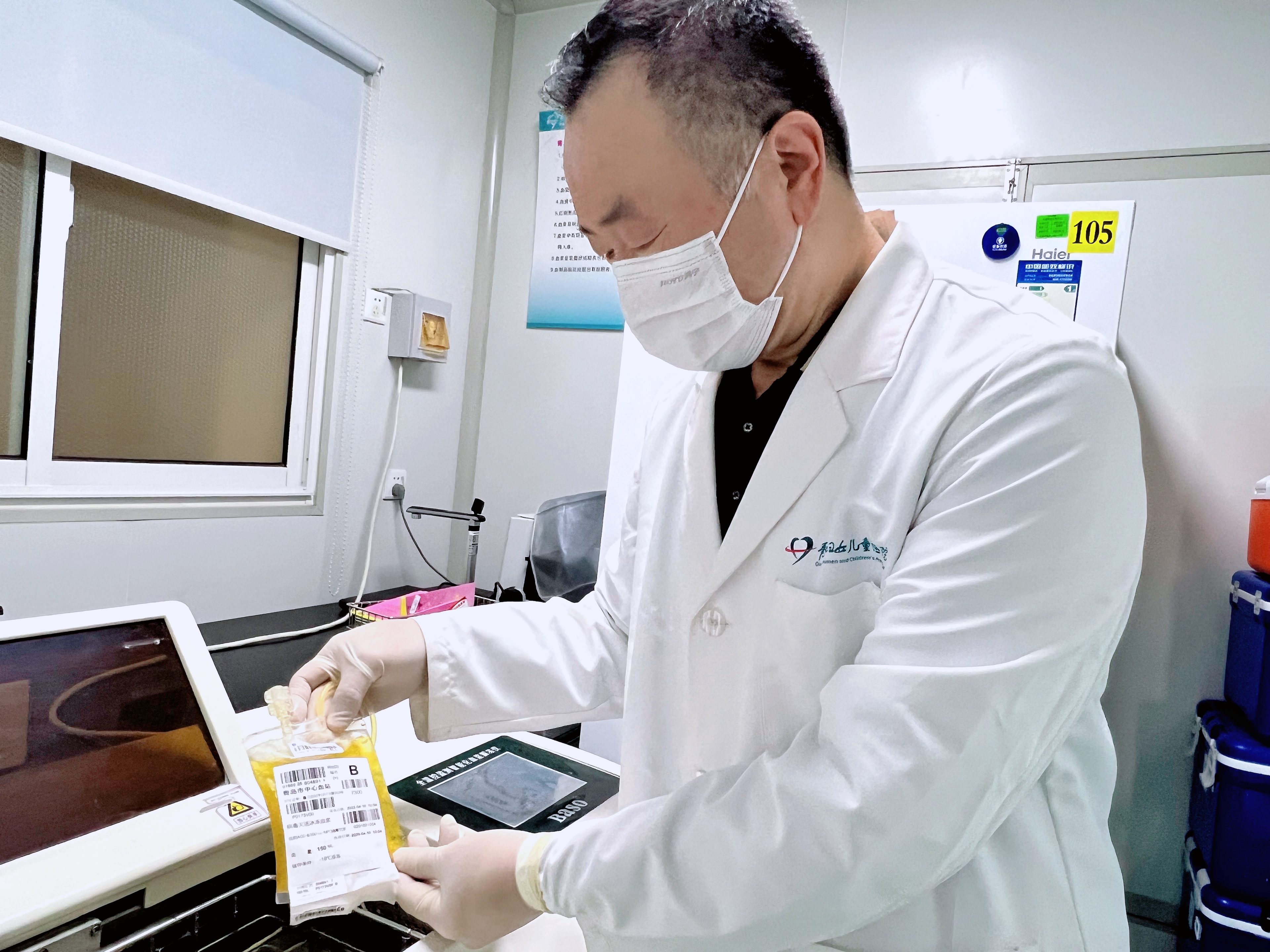

这里没有门诊的熙熙攘攘、病房的步履匆匆,亦没有手术室的耀眼无影灯。但推开那扇厚重的门,扑面而来的是永不停歇的机器轰鸣声,每一台冰箱里,都蛰伏着能改写命运的红色密码——那些装在特制血袋里的血浆与红细胞,时刻等待着成为挽救他人生命的火种。

这里是青岛市妇女儿童医院输血科,一个虽隐匿于公众视野之外,却直接关系着患者生命安全的无声战场!

输血科苏乃伦主任,在这个无声的战场里奋战了35年。1990年,大学毕业后他便投身医院从事检验、输血相关专业。2011年,医院搬迁至辽阳西路后,输血科独立成科,自此他将全部心血倾注于此。

回顾35年的历程,他感慨道:“输血科的工作实在不好干。”之所以这么说,在于输血科日常的静谧表象下,实则暗涌着复杂的风险与紧迫的应急挑战。新生儿严重溶血引发的危急状况、产妇产后大出血导致的生命危机,每一次突发的抢救用血需求,每一次特殊血型的紧急调配任务,都如同无声的战斗号角。每一袋血液的合理使用都可能决定着患者的生死存亡,科室工作人员必须时刻保持高度警觉,以专业的素养、敏捷的反应、严谨的操作,在生命的赛道上争分夺秒,完成一场场与时间赛跑的接力赛。

“我们妇儿医院的输血量不一定是全市最大的,但一定是全市难度最高的。”苏乃伦主任坚定地说道。不同于综合医院,妇儿医院的输血既要考量患者的生理特殊性,又要突破技术瓶颈——为超低体重早产儿输血时,需精确控制每毫升流速;“熊猫血”产妇突发大出血,必须在最短时间内启动全市血液调配机制;面对新生儿溶血症,还要确保输入的血液与患儿未发育完全的免疫系统“和平共处”。这些常人难以想象的复杂场景,在妇儿医院的输血科不时地上演着。每一袋血液的背后,都是对生命极致的敬畏与守护。

那是在老儿童医院的一个除夕,苏乃伦在运送标本时,一管浓稠的“果冻尿”引起了他的警觉,镜检结果印证了他的担忧。苏乃伦第一时间联系临床医生,患儿被确诊为自身免疫性溶血性贫血,此时已并发急性肾衰竭。更危急的是,入院仅一天,患儿血细胞计数就跌至危及生命的临界值,必须立刻输血抢救。然而,由于患儿体内存在多种不规则抗体,交叉配血始终无法成功,常规输血可能引发致命性溶血反应,治疗陷入僵局。面对生死抉择,苏乃伦没有退缩,冒着极大的风险做出了输血决策,直到患儿转危为安他才放心离开,到家已是深夜。春节过后,患儿家属特意送来锦旗,见证了他作为一名医者在生命危急时刻挺身而出的担当。

这样的担当,绝不止这一次。时间拨回到几年前,一位来自高密的Rh阴性血产妇在分娩时突发大出血,被紧急送往医院时已陷入昏迷。接到产科手术室的紧急用血申请后,医院血库与青岛市中心血站的常规储备均告不足,唯一的希望——冰冻甘油红细胞的解冻过程却需耗费数小时,根本赶不上抢救的“黄金时间”。彼时,苏乃伦正在外地出差,心急如焚的他通过电话远程指挥抢救。在与死神赛跑的过程中,他反复推演多种方案。手术室的时钟分秒流逝,他在焦灼中反复权衡利弊,汗水浸透了衣衫。最终,在充分评估风险后,他果断做出输血的决定。凭借丰富的临床经验与精准的风险把控,这场与时间的博弈最终以生命的奇迹收场,成功将产妇从死亡线上拉回。

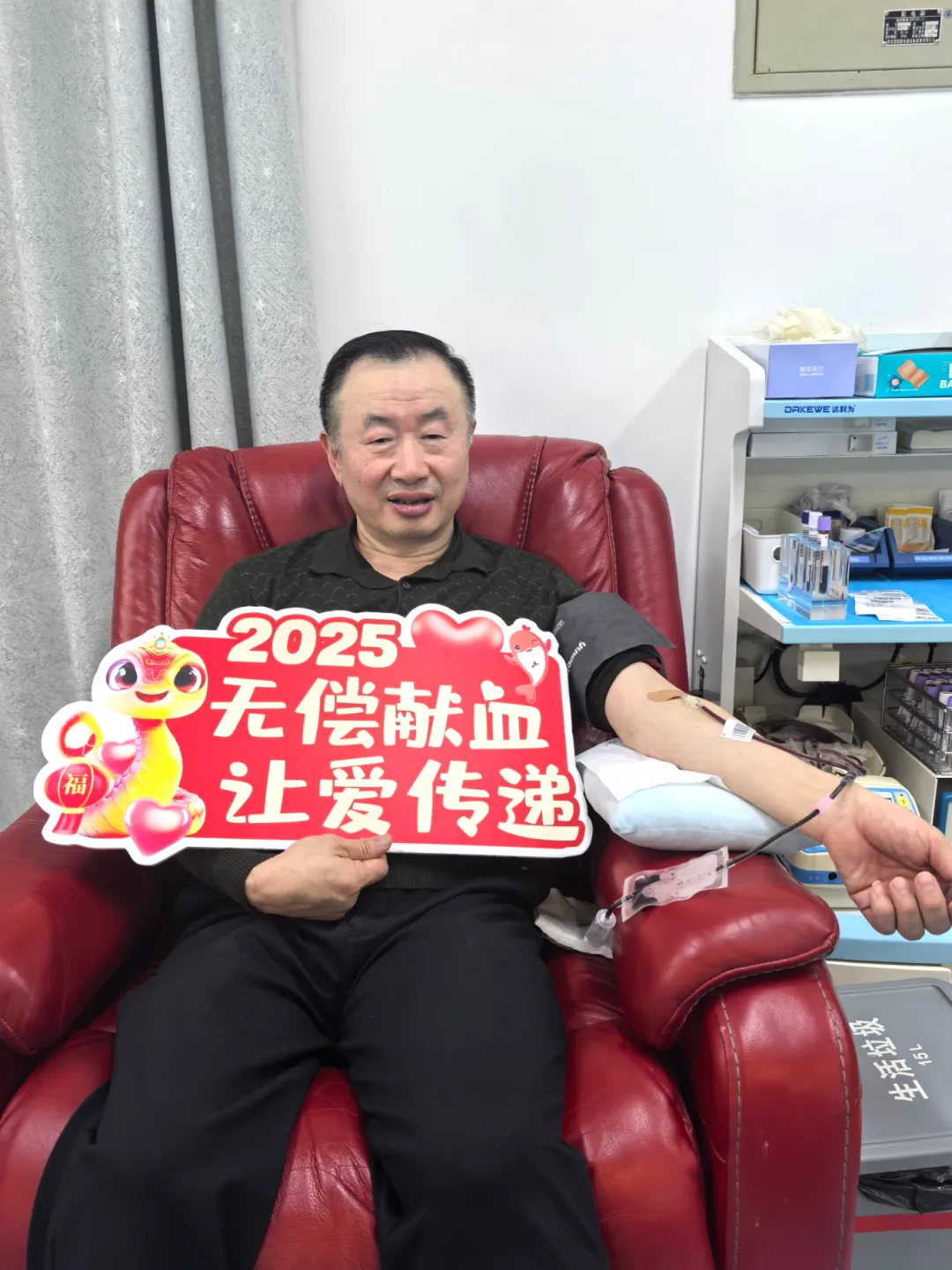

作为一名“输血人”,他对临床用血的紧张现状有着深刻的认知,也对青岛市中心血站在工作中给予的支持与帮助充满了感激。这份感激之情促使他毅然踏上了无偿献血的爱心征程,从1996开启人生第一次献血,29年来,他累计献血18次,捐献全血24.5单位、血小板8个治疗量,成功完成了献血银奖计划。近日,他完成了退休前的最后一次献血。当鲜血缓缓流入血袋,苏乃伦拿着鲜红的献血证动情地说:“这是我特殊的‘医嘱’——请永远记着,我们不仅是血液的管理者,更是生命的传递者。”

夜幕降临时分,输血科的冰箱指示灯依然亮着。那些标注着 A、B、AB、O的血袋整齐排列,像等待出征的战士。而在走廊尽头的值班室里,电话铃声随时可能撕裂深夜的寂静,召唤值班人员投入一场争分夺秒的战斗。这里没有锦旗与鲜花,却始终流淌着最炽热的生命之歌——那些从血袋注入病人体内的红色液体,不仅是血液的流转,更是希望的传递,是生与死的较量中,最隐秘却最伟大的守护者。

年轮浸染鲜红时,我们看见了担当的形状。让我们怀着最崇高的敬意,向一代代薪火相传的“输血人”,以及用热血诠释大爱的献血者们,致敬!