“看着母亲突然倒下,我大脑一片空白。但医护人员像训练有素的战士,每个动作都精准快速。”袁奶奶(化名)的儿子说。

“没想到老伴能死里逃生,特别感谢参与抢救的每一个人。”蔡爷爷(化名)的眼眶也湿润了。

老人突发意识丧失摔倒

4月3日上午11时许,袁奶奶(化名)到青岛医院心内科就诊,突发意识丧失摔倒。门诊部护士江晓静率先发现患者摔倒在地,第一时间跑到现场查看患者情况,一边让家属快去叫正在坐诊的心内科医生辛兆阳,一边拨打紧急医疗救护电话,启动应急响应程序……一场生命保卫战骤然打响。

紧急医疗救护体系

紧急医疗救护是守护患者生命安全的重要防线。北京大学人民医院青岛医院建有完善成熟的紧急医疗救护体系,通过构建标准化急救管理制度及全流程闭环响应机制,形成24小时覆盖全院的“急救单元网格化布局”。成人急诊、儿童急诊、ICU、NICU、麻醉手术中心等专业急救组及机动支援队组成急救梯队,每年定期开展CPR及基础心肺复苏(BLS)急救培训和急救演练,持续优化抢救流程,为群众生命安全保驾护航。

1995!特殊代码开启紧急医疗救护体系

辛兆阳医生接到求助后马上到达现场,持续跪地为袁奶奶实施胸外按压。门诊部护士长张玉、护士周静璇等人第一时间前来帮忙。

与此同时,“门诊四楼成人内科诊区外走廊有老人晕倒,67岁,1995!”医院应急广播系统响起特殊代码。

听到广播呼叫,距离最近的紧急医疗救护小组ICU、麻醉手术中心团队迅速响应,NICU护士长黄彦蓉、ICU医师张德建、护士张文萍,麻醉手术中心刘世喜等人立即携带急救设备抵达现场,检查生命体征、连接脉氧仪、建立静脉通路、实施光棒引导气管插管。急救小组快速响应、分工明确,现场有条不紊。

“当时监护仪显示室颤波形,这是最凶险的心源性猝死。”救护团队回忆,他们在患者倒地1分钟内即开始心肺复苏,麻醉医师实施气管插管时,后勤保障人员已提前清空转运通道和控梯。从四楼到急诊抢救室的转运过程,所有通道门禁提前开启,迅速形成一条“生命绿色通道”。

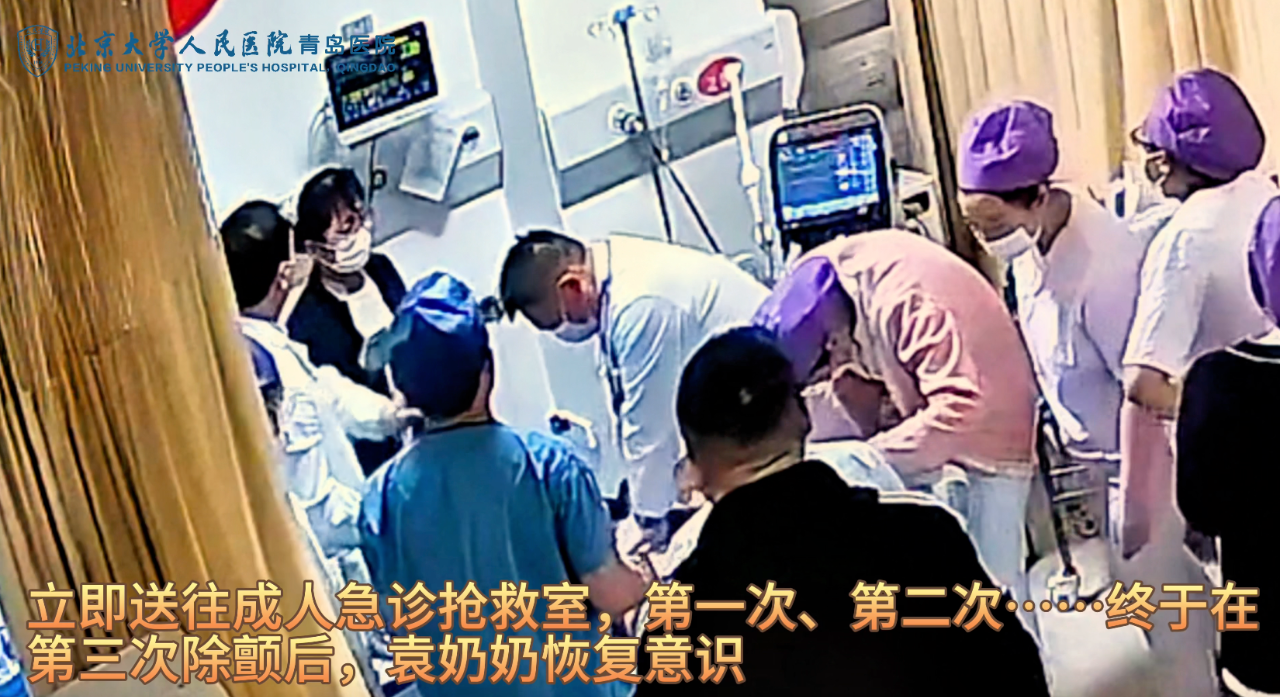

三次除颤后抢回生机

“所有抢救设备都是战备状态,应急药品车始终装满第一剂量。"成人急诊内科主任缪邈说。

在成人急诊抢救室,患者反复室颤,急诊团队精准电击联合新型抗心律失常药物。终于,在第3次除颤后,袁奶奶恢复了呼吸心跳。

此刻,时间显示11时19分——距离医学上的“黄金4分钟”已过去3倍时间,但医护团队硬生生从死神手中抢回了生机。当袁奶奶恢复意识时,参与抢救的医护人员脖颈上都渗出了细密的汗水。

心内科接力救治

现场救治、转运衔接、手术准备环环相扣,心内科团队接过救治“接力棒”。

袁奶奶被诊断患有急性下壁心肌梗死,在介入手术室里,心内科副主任医师刘正科看着造影屏幕上三支严重狭窄的冠状动脉,果断为奶奶实施药物洗脱冠状动脉支架植入+经皮冠状动脉球囊扩张成形术+置入三根血管的支架+主动脉内球囊反搏置管术,紧急重建血运和循环支持。

术后,袁奶奶被送入CCU(心脏重症监护室),密切监测心功能、血压及支架内血栓风险,经过医护人员的精心照顾,已于近日顺利出院。家属送来了两面锦旗,表达对医护人员的深深感谢。

这例成功抢救案例背后,是北京大学人民医院青岛医院构建标准化急救流程、智能化应急响应系统和常态化多学科演练的结果。在每次急救演练中,从AED的开启速度到除颤板的位置精度,每个细节都要经历严苛考核。时刻处于战备状态的急救车,时刻准备完善的急救药品,这些藏在细节里的温度,让医院不断提升院内心脏骤停抢救成功率,守护更多患者的生命健康。

我们不是在等待奇迹,而是用完备体系和日夜坚守,为生命争取更多可能!