2025年4月7-10日,国际糖尿病联盟(IDF)2025世界糖尿病大会在泰国曼谷盛大召开,在本次全球学术盛宴上,青岛内分泌糖尿病医院张磊教授团队通过口头发言和壁报的形式,展示了3项前沿成果,内容涵盖维生素D与糖尿病足溃疡风险的相关性研究、PTCA术后再狭窄风险与糖代谢的长期随访研究及新型治疗药物的真实世界研究等,现将这几项研究的主要内容进行整理和介绍。

世界糖尿病大会由国际糖尿病联盟(IDF)每两年举办一次。来自世界各地的顶尖内分泌糖尿病专家、学者及相关从业人员齐聚大会现场,共享糖尿病领域的最新研究动态、治疗技术和创新理念。早在2014年,我院糖尿病足防治中心即是由国际糖尿病联盟专项课题基金(基金编号:rn13-016)支持建设并逐步发展壮大。

一、BA2025-1024:

25羟维生素D与2型糖尿病患者糖尿病足溃疡风险的相关性研究

作者:张磊,张琪,刘雨晴,董砚虎

背景与目的:

维生素D缺乏不仅与骨代谢相关疾病有关,而且与心血管疾病、自身免疫性疾病及糖尿病等关系密切。既往研究显示,维生素D缺乏能够增加糖尿病患者各种类型的感染及大血管并发症的患病风险,而感染和大血管病变均是糖尿病足溃疡的危险因素。本研究旨在探讨维生素D缺乏与糖尿病足溃疡风险的相关性。

方法:

本研究为回顾性横断面研究。研究对象为2017年1月1日至2019年10月31日在青岛内分泌糖尿病医院住院的年龄30~89岁的5483例T2DM患者(男性2378例、女性3105例)。血清25羟维生素D [25(OH)D]浓度采用电化学发光法测定。根据2011年美国内分泌协会临床指南,25(OH)D浓度<20 ng/ml定义为维生素D缺乏。糖尿病足溃疡诊断标准参照2019年国际糖尿病足工作组(IWGDF)糖尿病足预防和治疗指南。

结果:

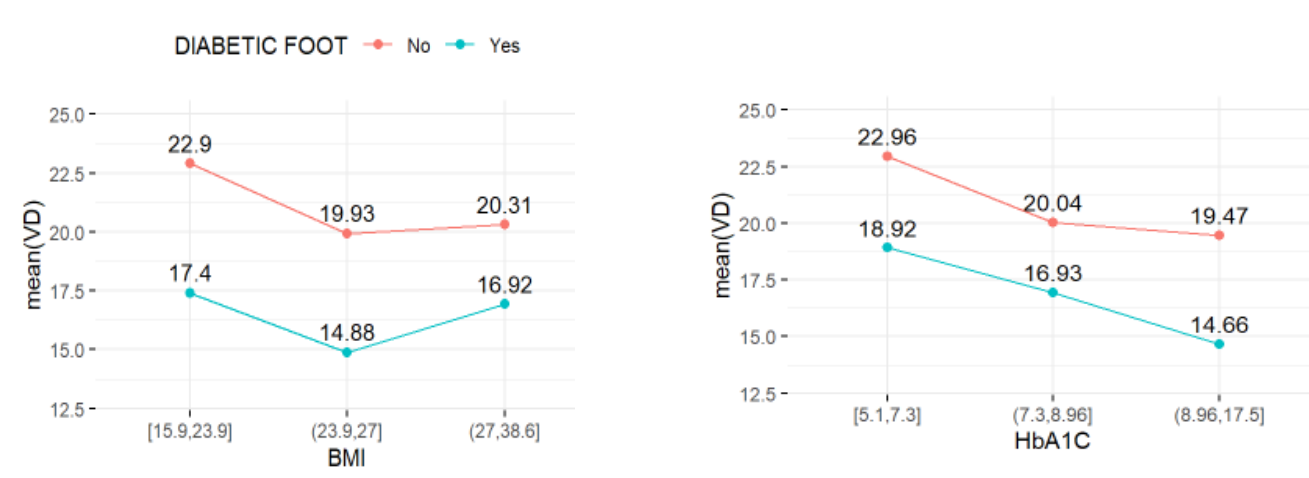

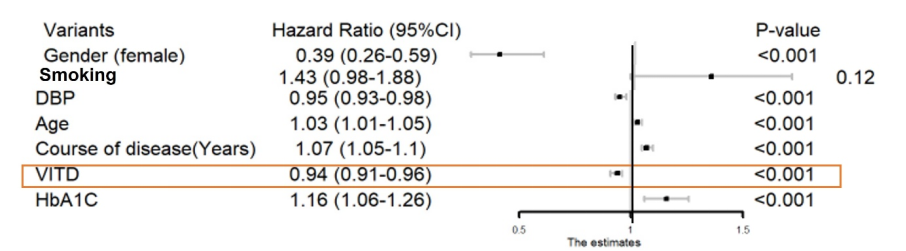

本研究人群糖尿病足溃疡患病率为8.1%。与单纯T2DM患者相比,T2DM合并足溃疡患者的血清25(OH)D浓度显著降低(15.33±4.51 ng/ml vs. 18.54±3.82 ng/ml,P<0.05),且与BMI及糖化血红蛋白、血脂水平高低无关。T2DM合并糖尿病足溃疡组维生素D缺乏的患病率显著高于单纯T2DM组(84.5% vs. 70.1%,P<0.05),且无性别差异。多因素logistic回归分析显示,校正年龄、性别、糖尿病病程、吸烟、血压及糖化血红蛋白等因素后,维生素D浓度是糖尿病足溃疡的独立保护因素(OR=0.94,95%CI:0.91~0.96,P<0.05)。

Fig 1. Vitamin D in relation to BMI and HbA1c in patients with and without diabetic foot

结论:

维生素D缺乏是我国T2DM患者常见的维生素缺乏症之一,是糖尿病足溃疡风险增加的独立危险因素。补充维生素D是否能够预防糖尿病足溃疡的发病或改善预后,尚需要进一步研究。在糖尿病足溃疡的防治工作中应充分发挥维生素D潜在的作用。

点评:

维生素D缺乏普遍存在于糖尿病人群,通过多重作用机制与各种急慢性并发症风险存在相关性。维生素D与糖尿病足溃疡的研究也越来越受到内分泌专业医师的重视,我们应该设计多中心、前瞻性研究和RCT试验,在我国人群探讨维生素D与并发症硬终点事件的因果关系,提供循证医学证据。

二、BA2025-1044:

基线糖代谢状态对经皮冠状动脉腔内成形术后再狭窄的长期影响:一项6年的随访研究

作者:张磊,谷燕,丁玉森,王骏,董砚虎

背景与目的:

T2DM患者冠状动脉支架术后发生再狭窄的风险高于非糖尿病患者。有关经皮冠状动脉成形术(PTCA)后再狭窄与糖尿病前期相关性的长期随访数据非常有限。本研究回顾性分析了基线糖代谢状态与PTCA后再狭窄风险的关系。

方法:

本研究对2008年1月~2011年12月行急诊PTCA治疗的951例患者(平均年龄59.5岁,冠心病病程9.1年,男性比例为60.5%)进行了回顾性分析。基线资料包括血压、空腹血糖、血脂谱、HbA1c、hs-CRP及2小时毛细血管血糖。根据基线血糖水平及既往是否有糖尿病史,将研究对象分为血糖正常(NGT)组(407例)、糖调节异常(IGR)组(263例)及糖尿病(DM)组(281例)。762例患者(其中NGT组329例,IGR组208例,DM组225例)有PTCA后平均6.2年的冠脉CTA资料,随访率为80%。支架内或邻近5 mm内出现≥50%的狭窄则视为发生再狭窄。

结果:

基线DM、IGR及NGT组患者的BMI、收缩压、甘油三酯、CRP水平存在组间差异(P<0.01),其中DM组最高,其次分别为IGR组及NGT组。DM组冠脉病变累及数量高于IGR及NGT组(2.5 vs. 1.8 vs. 1.6,P<0.05)。根据平均随访6年后的冠脉CTA数据,基线NGT组、IGR组及DM组再狭窄率分别为4.8%、6.5%及14.2%,组间比较有显著性差异(P<0.05)。基线DM组患者组内比较发现,HbA1c≥8%的患者再狭窄率显著高于HbA1c<8%的患者(15.8% vs. 12.4%,P<0.05)。多因素logistic回归分析显示,校正年龄、冠心病史、BMI、血压、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯、HbA1c及hs-CRP后,与基线NGT组相比,基线IGR及DM组患者发生再狭窄的OR值分别为1.11(95%CI:1.01~1.54)和1.52(95%CI:1.03~2.90)。

结论:

平均6年的随访研究发现,与非糖尿病者相比,糖尿病患者的冠脉支架植入术后再狭窄发生率更高,糖尿病前期同样会增加PTCA术后再狭窄发生的长期风险。

点评:

短期及长期随访研究均提示基线糖代谢异常对冠脉病变不良结局具有负面影响,尤其是处在糖尿病前期(或糖调节异常)阶段的人群,通过干预不仅能够预防糖尿病的发病,还可能预防并发症的不良结局。我国糖尿病前期人群基数大,对疾病的危害知晓率低,预防工作仍然任重而道远。未来除了观察糖代谢状态的长期影响,还可借助新的血糖监测技术,如动态血糖监测提供的新的参考指标(TIR、TBR、TAR、CV、GMI)全面评估血糖指数对并发症的影响。

三、BA2025-1037:

西格列他钠对2型糖尿病患者代谢控制的影响:一项真实世界观察性研究

作者:张磊, 刘振宇, 王美玲, 丁玉森, 杨萍,姚佳,董砚虎

研究背景与目的:

西格列他钠是一种新型的PPAR激动剂,可同时激活PPAR-α、γ及δ受体,靶向2型糖尿病发病的病理生理机制。本研究旨在真实世界临床实践场景下回顾性观察西格列他钠的临床疗效及安全性。

方法:

研究人群来自于青岛内分泌糖尿病医院MEDMAP电子病历数据库。本研究选取了2023年1月-12月期间连续使用西格列他钠治疗6个月及以上的193例2型糖尿病患者,平均年龄57.3岁(男性占53.4%),平均病程为3.6年。通过倾向性匹配选取同期380例年龄、性别比例、病程、BMI、血压、糖化血红蛋白、空腹血糖、血脂谱、血尿酸及空腹C肽水平相当的2型糖尿病患者作为对照组。主要观察终点为治疗前后代谢控制指标的变化及用药安全性。

结果:

在接受西格列他钠治疗的193里2型糖尿病患者中,经过24周观察,糖化血红蛋白较基线下降0.73% (8.49% v.s 7.66%, p<0.001),空腹血糖下降1.52mmol/L(8.74mmol/L v.s 7.22mmol/L, p<0.05),甘油三酯下降0.85mmol/L (2.62 v.s 1.78 mmol/L, p=0.019),空腹C肽下降1.38ng/ml (2.93 v.s 1.55 ng/ml, p<0.05),收缩压也较基线下降3.3mmHg (139.5mmHg v.s 136.2mmHg, p<0.05)。BMI及血尿酸水平治疗前后未发现显著性差异。6个月的药物累积暴露未发现不良事件发生率的显著升高。

结论:

本真实世界研究与临床试验研究结果一致,西格列他钠治疗可以显著改善血糖控制,并对血压、血脂等代谢指标具有改善作用,同时可能改善合并高胰岛素血症的2型糖尿病患者的胰岛素抵抗。

作者点评:

西格列他钠作为不同于传统胰岛素增敏剂的新型药物,是一种过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)全激动剂,能同时激活PPAR三个亚型受体(α、γ和δ),并诱导下游与胰岛素敏感性、脂肪酸氧化、能量转化和脂质转运等功能相关的靶基因表达,抑制与胰岛素抵抗相关的PPARγ受体磷酸化,从而发挥改善血糖与代谢控制及改善胰岛素抵抗的作用,未来的研究可进一步观察该类药物在2型糖尿病合并ASCVD多重危险因素、代谢相关脂肪性肝病及心-肾-代谢综合征患者中的获益和安全性。

在本次国际会议间隙,张磊教授与国际同道还应邀参观了泰国最大的糖尿病专科医院—ViMUT Theptarin糖尿病与内分泌中心,该中心也非常重视慢病生活方式干预和并发症防治,实地了解了糖尿病足中心、教育中心、营养膳食中心、运动中心等四个重要单元构建、软硬件条件、团队建设、开展的业务及就医流程、政策等内容,并就潜在的合作方向进行了深入的交流。

青岛内分泌糖尿病医院始终坚持"大专科、强综合"的整合医学发展模式,构建了多学科协同发展的诊疗体系。医院以内分泌与代谢性疾病为核心,整合内科、外科、妇儿、皮肤科、口腔科、肿瘤科、营养科、康复医学、核医学科等优势学科资源,通过"以临床带科研,以科研促临床"的良性循环机制,在糖尿病、甲状腺疾病、肥胖症等内分泌代谢性疾病的诊治方面取得了显著成效。同时,医院积极开展基础研究与临床转化,不断提升诊疗水平和服务能力,为患者提供更加精准、个性化的医疗服务。

主要研究者介绍

张磊 青岛内分泌糖尿病医院暨内分泌代谢病研究院

现任青岛内分泌糖尿病医院执行院长兼糖尿病足、下肢血管病变与创面整合医学中心主任。毕业于芬兰赫尔辛基大学医学院,获得医学博士学位,主任医师、教授、山东第二医科大学硕士研究生导师。

先后兼任中华医学会糖尿病学分会第七届青年委员会委员,中国医师协会整合医学分会整合内分泌糖尿病学专业委员会委员,中国老年保健协会糖胖病预防与控制专委会副主任委员,中华中医药学会慢病管理委员会委员,山东省医学会糖尿病足多学科联合委员会基层帮扶组副主任委员,山东省医学会糖尿病学分会委员,青岛市医学会糖尿病学分会副主任委员、青岛市医学会糖尿病足与创面多学科联合委员会副主任委员,青岛市老年医学学会慢性创面多学科专委会主任委员。

长期从事内分泌性疾病、糖尿病尤其是糖尿病大血管病变、糖尿病足病、创面与下肢血管病变的临床一线诊治与科学研究工作,主持大型国际、省部级科研项目5项,培养内分泌专业硕士研究生16名。在Lancet、ACS Nano、Diabetes Care、JCEM、DMRR、Atherosclerosis、中华内分泌代谢杂志、中华糖尿病杂志及中国糖尿病杂志等发表论文45篇,获得山东省、青岛市科技进步奖6项。先后被评为青岛市专业技术拔尖人才、青岛市医疗卫生优秀学科带头人、青岛市优秀共产党员等。